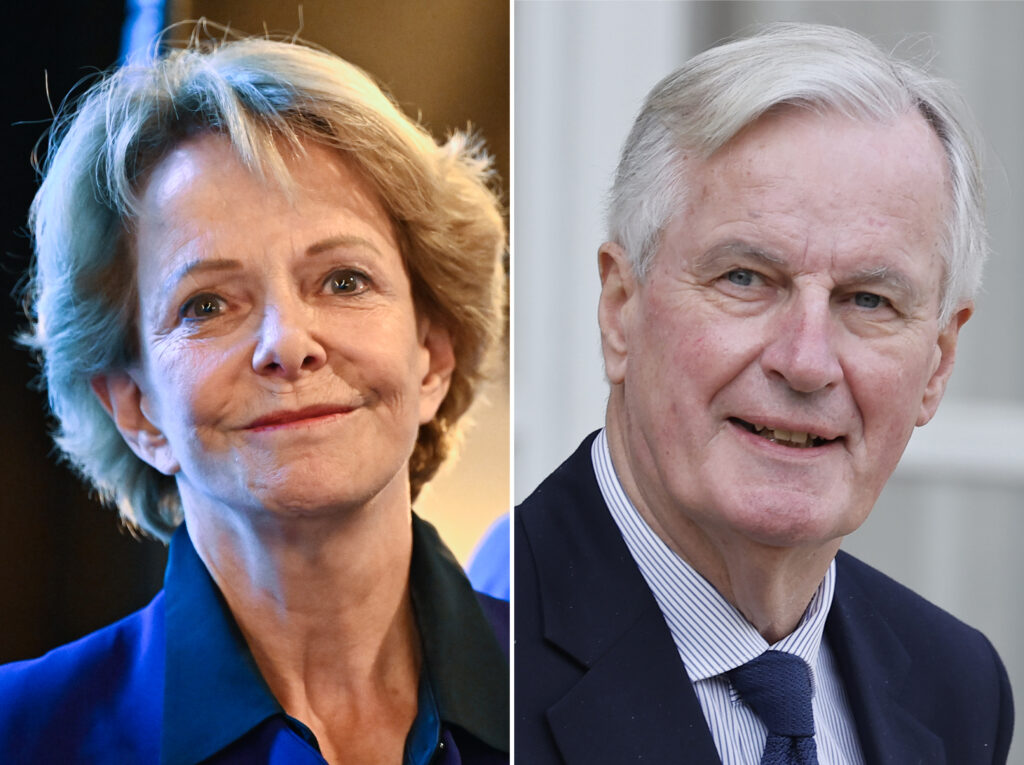

Élu député LR de Paris, Michel Barnier retrouve l’Assemblée qui l’a renversé

Moins d’un an après y avoir été renversé, l’ex-Premier ministre Michel Barnier (LR) va retrouver les bancs de l’Assemblée nationale grâce à son élection dimanche comme député lors de la législative partielle dans la 2e circonscription de Paris.Largement favori dans cette circonscription des beaux quartiers de la rive gauche réputée imperdable pour la droite, le Savoyard de 74 ans a annoncé vers 21H45 sa victoire avec “plus de 62% des suffrages exprimés” face à la socialiste Frédérique Bredin.”À la place où je me trouve désormais, loyal et libre dans ma famille politique, je resterai soucieux de renforcer le travail en commun avec toutes les formations politiques responsables. Le temps est compté”, a solennellement déclaré le nouveau 50e député du groupe Droite républicaine, rassemblant les députés LR et apparentés.Aucun résultat officiel n’avait été communiqué dans l’immédiat par la préfecture de région.”La très faible participation – moins d’un quart des inscrits se sont déplacés – m’attriste profondément. On assiste à une vraie crise de la démocratie”, a réagi son adversaire socialiste dans un communiqué à l’AFP.Sans surprise, le candidat des Républicain était arrivé en tête du premier tour avec 45% des voix face à l’ancienne ministre des Sports de François Mitterrand, 68 ans, qui en avait recueilli 32%, sur fond de forte abstention.Près de 74% des 75.000 électeurs inscrits avaient boudé au premier tour les bureaux de vote de cette circonscription qui longe la Seine, du Quartier latin à la tour Eiffel, à cheval sur les 5e, 6e et 7e arrondissements.Beaucoup n’avaient même pas reçu les professions de foi des 17 candidats en lice pour ce scrutin provoqué par l’invalidation de l’élection du député macroniste Jean Laussucq pour irrégularités dans ses comptes de campagne.Michel Barnier avait lu dans ce désintérêt l’expression d'”un mécontentement, une lassitude, à l’égard de la situation politique nationale actuelle”, alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu est toujours sans gouvernement.Celui qui avait fait de la Savoie son fief électoral pendant des années – député, sénateur, président de l’assemblée départementale – a assuré vivre depuis 12 ans à Paris pour justifier sa candidature.- Menaces de Dati -Avec son élection, l’ex-négociateur du Brexit devient le seul député LR de la capitale, dont les 18 circonscriptions étaient partagées depuis 2022 entre la gauche et les macronistes. Le Premier ministre à ce jour le plus éphémère de la Ve République retrouve le Parlement, moins d’un an après y avoir été renversé sur les textes budgétaires.”Michel Barnier a été débarqué de Matignon et revient par le biais de cette élection pour hanter les couloirs. On ne peut pas laisser faire”, avait expliqué Olivier Faure, le patron du PS, à des habitants du 5e arrondissement lors d’un tractage avec Frédérique Bredin, qui elle aussi a connu le palais Bourbon quand elle était députée de Seine-Maritime.Durant sa campagne, la candidate à la députation avait reçu de nombreux soutiens dont ceux du député européen Raphaël Glucksmann, de l’ancien Premier ministre Lionel Jospin, de l’écologiste Yannick Jadot et de l’ancien député macroniste de la circonscription entre 2017 et 2024, Gilles Le Gendre.La socialiste estime que son concurrent aurait dû gagner dès le 1er tour dans cette circonscription ancrée à droite et “taillée” selon elle pour François Fillon aux législatives de 2012. “Mais Michel Barnier symbolise l’échec gouvernemental et les gens en ont assez de cette crise politique permanente”, avait cinglé la candidate. Arrivée en tête dans le 5e dimanche dernier, Frédérique Bredin a été devancée au second tour dans cet arrondissement par son concurrent, selon ce dernier.En 2024, sa suppléante Marine Rosset avait créé la surprise aux législatives en arrivant en tête du premier tour sous la bannière du Nouveau Front populaire.Michel Barnier pourrait avoir bénéficié dimanche d’un report partiel des voix obtenues par les candidats du RN Thierry Mariani, arrivé en troisième position (7%), et Reconquête Hilaire Bouyé (6%) dimanche dernier.Au début de l’été, le Savoyard avait dû affronter le courroux de la maire du 7e arrondissement Rachida Dati, qui avait menacé de se présenter face à Michel Barnier, le soupçonnant de nourrir des ambitions municipales, avant de jeter l’éponge in extremis, moyennant l’investiture des LR pour l’hôtel de ville.