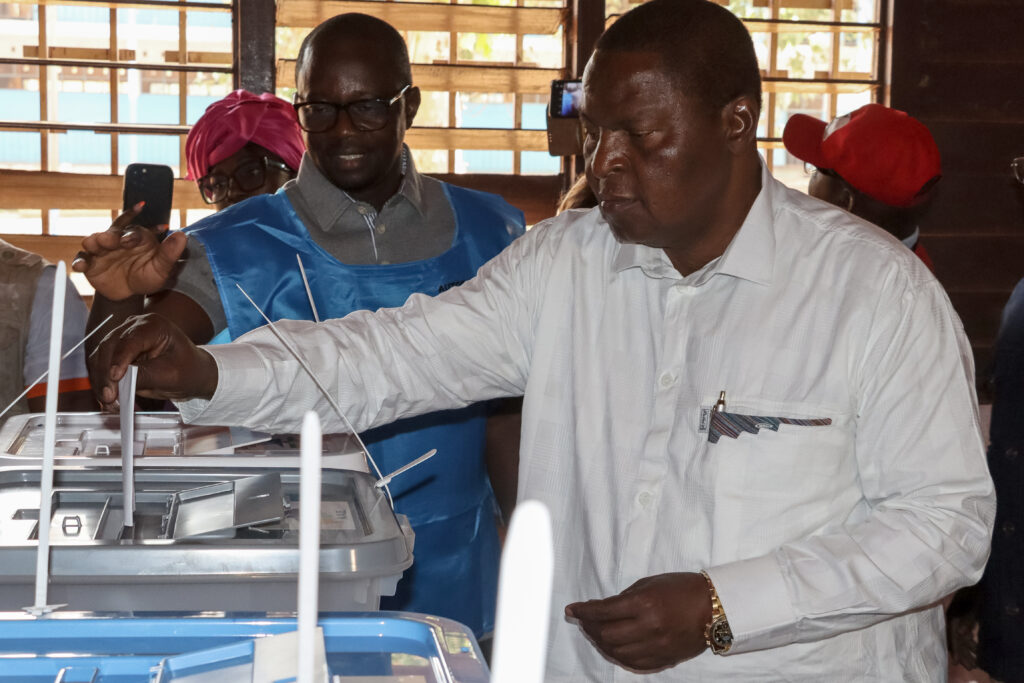

Centrafrique: le président Touadéra réélu avec 76,15% des voix

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a été réélu avec 76,15% des voix, a annoncé dans la nuit de lundi à mardi l’Autorité nationale des élections lors d’une cérémonie prévue à cet effet.Son principal opposant Anicet-Georges Dologuélé est arrivé en deuxième position avec 14,66% des voix, selon ces résultats provisoires. Quelque 52,43% des électeurs de ce pays …

Centrafrique: le président Touadéra réélu avec 76,15% des voix Read More »

92-year-old US judge presiding over Maduro case

Alvin Hellerstein, the 92-year-old US judge handling the case against deposed Venezuelan leader Nicolas Maduro, has presided over a number of notable trials during his decades on the bench.Maduro and his wife, Cilia Flores, made their first appearance in Hellerstein’s Manhattan courtroom on Monday, pleading not guilty to narco-terrorism and other charges.Maduro was indicted in 2020 in a sprawling drug trafficking case that has been before Hellerstein for nearly 15 years and has already seen the conviction of Venezuela’s former intelligence chief, Hugo Armando Carvajal.A graduate of Columbia University law school, Hellerstein served as a lawyer in the US Army from 1957 to 1960 before entering private practice.He was nominated by former president Bill Clinton in 1998 to be a district court judge for the Southern District of New York.During his lengthy career, Hellerstein has presided over several civil cases stemming from the September 11, 2001 Al-Qaeda attacks on New York and Washington.He has also tangled at times with Donald Trump, rejecting a request by the president to have his New York hush money case moved to federal court.Hellerstein also blocked the Trump administration last year from deporting alleged Venezuelan gang members without a court hearing.In September, he sentenced tech start-up highflier Charlie Javice to more than seven years in prison after she was convicted of defrauding JPMorgan Chase on a $175 million deal.In another high-profile fraud case, Hellerstein sentenced Bill Hwang, the founder of US investment firm Archegos Capital Management, to 18 years in prison.He also presided over the trial last year in which a jury found French banking giant BNP Paribas’s work in Sudan had helped prop up the regime of former ruler Omar al-Bashir, awarding $20.75 million in damages to three plaintiffs from Sudan.In a noteworthy 2015 ruling, Hellerstein ordered the US government to release a trove of photos depicting abuse of detainees in Iraq and Afghanistan.

Touadera re-elected as Central African Republic presidentTue, 06 Jan 2026 01:24:48 GMT

The Central African Republic has re-elected President Faustin-Archange Touadera, according to provisional results released by the electoral authority on Tuesday.Touadera, 68, had been widely expected to win a third term and had touted his efforts to steady a nation long plagued by conflict.Part of the opposition had called for a boycott, condemning the election as …

Touadera re-elected as Central African Republic presidentTue, 06 Jan 2026 01:24:48 GMT Read More »

Iran says no leniency for ‘rioters’ as protests persist

Iran will offer no leniency to “rioters”, though the public has a right to demonstrate, the head of the country’s judiciary said on Monday, following more than a week of sometimes-deadly protests.The remarks came after US President Donald Trump warned Iran would “get hit very hard by the United States” if the authorities killed more demonstrators.Protests erupted on December 28 when shopkeepers in capital Tehran staged a strike over high prices and economic stagnation. They have since spread to other cities and expanded to include political demands.”I instruct the attorney general and prosecutors across the country to act in accordance with the law and with resolve against the rioters and those who support them… and to show no leniency or indulgence,” Gholamhossein Mohseni Ejei said, according to the judiciary’s Mizan news agency.He went on to add that Iran “listens to the protesters and their criticism, and distinguishes between them and rioters”.UN Secretary-General Antonio Guterres called on Iran to respect the demonstrators’ right to peaceful protest, according to his spokesman Stephane Dujarric, underscoring “the need to prevent further casualties”.”All individuals must be allowed to protest peacefully and express their grievances,” he said.Demonstrations have taken place in 23 of Iran’s 31 provinces and affected, to varying degrees, at least 45 different cities, most of them small or medium-sized and concentrated in the west, according to an AFP tally based on official statements and media reports.At least 12 people have been killed since December 30 in localised clashes, including members of the security forces, according to official announcements.According to Mizan, police intelligence officers in the capital have identified a suspected rioter hideout and seized “weapons, ammunition, and materials for making improvised explosive devices”.Since the protests began, officials have publicly struck a conciliatory tone when it comes to protesters’ economic demands, while vowing to take a hard line against any chaos or destabilisation.Iran’s economy has been hit hard by tough international sanctions, with the national currency, the rial, losing more than a third of its value against the US dollar over the past year and inflation in double digits.On Sunday, the government announced a monthly allowance for every citizen to alleviate economic pressure, equivalent to around 3.5 percent of the average monthly wage.The reformist newspaper Arman Melli said Monday that the authorities had “heard the voices of the protesters”, while the conservative papers Javan and Kayhan accused the United States and Israel of financially supporting rioters.- Watching ‘very closely’ -Speaking to reporters aboard Air Force One, Trump said the US was watching the situation “very closely”. “If they start killing people like they have in the past, I think they’re going to get hit very hard by the United States,” he said on Sunday.Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, meanwhile, said his country stood “in solidarity with the struggle of the Iranian people and with their aspirations for freedom”.On Monday, Iranian foreign ministry spokesman Esmail Baqaei said at a press conference attended by AFP journalists that Israel was trying “to exploit the slightest opportunity to sow division and undermine our national unity”.Iran’s prosecutor general Mohammad Movahedi-Azad last week warned against “externally designed scenarios” to harness the protests, promising a “decisive response”.Israel fought a 12-day war with Iran in June, which the US briefly joined with limited strikes on nuclear facilities. – ‘Movement by movement’ -The Fars news agency said on Monday that “the trend observed on Sunday night shows a notable decrease in the number of gatherings and their geographic reach compared to previous nights”.Local media’s accounting of the protests is not exhaustive, and state-run outlets have downplayed their coverage of the demonstrations, while videos flooding social media are often impossible to verify.On Monday, most shops in Tehran were open and residents were going about their business after the end of the weekend on Sunday, according to AFP reporters in the capital.However, riot police were deployed at major intersections and officers were stationed in front of some schools. Several universities have resumed classes, but only online.Protests have also taken place among the Iranian diaspora.At a demonstration in Paris on Sunday, 29-year-old French-Iranian translator Sahar Aghakhani told AFP: “With each new protest, Iranian men and women gain ground. Movement by movement, we’re getting closer to the end of the regime.”Iran has experienced several outbreaks of nationwide protests in recent years, most notably in 2022 over the death in custody of Mahsa Amini over the alleged breach of Iran’s Islamic dress laws for women.So far, the current protests have not reached the same scale.

US recommends fewer childhood vaccines in major shift

The Trump administration on Monday overhauled the United States’ pediatric vaccine schedule, upending years of scientifically backed recommendations that reduced disease with routine shots.The dramatic shift — announced by the US health department, which is led by long-time vaccine skeptic Robert F. Kennedy Jr. — means the country will no longer recommend that every child receive immunizations against several diseases including rotavirus and influenza.The Centers for Disease Control and Prevention instead will recommend that shots preventing those illnesses as well as hepatitis A, hepatitis B and meningococcal disease be administered for select groups of high-risk individuals or when parents and a child’s doctor deem them warranted, rather than as standard practice.The agency had already shifted to this recommendation model for Covid-19 shots in 2025.At the end of 2024, the CDC was recommending 17 pediatric immunizations for all individuals, the agency said. Now that number is 11.President Donald Trump praised the changes, noting that the “MAHA Moms” — a base of online influencers who ardently support Kennedy’s agenda — “have been praying for these common sense reforms for many years.”Trump’s message heralding the schedule overhaul followed a TruthSocial post rife with false statements about vaccine safety and recommendations that contradict scientific consensus.The decision follows Trump’s directive last month that health officials compare the US vaccine schedule to peer countries abroad.They were notably focused on Denmark. The new US recommendations now more closely resemble that country’s schedule.”After an exhaustive review of the evidence, we are aligning the US childhood vaccine schedule with international consensus while strengthening transparency and informed consent. This decision protects children, respects families, and rebuilds trust in public health,” Kennedy said in a statement.But medical and public health experts slammed the overhaul.Sean O’Leary, chair of the American Academy of Pediatrics Committee on Infectious Diseases, said “the US child vaccine schedule is one of the most thoroughly researched tools we have to protect children from serious, sometimes deadly diseases.””It’s so important that any decision about the US childhood vaccination schedule should be grounded in evidence, transparency and established scientific processes, not comparisons that overlook critical differences between countries or health systems,” he told journalists.Experts at the Vaccine Integrity Project, an initiative out of the University of Minnesota, recently noted that the US had already been in line with global consensus.Denmark, project researchers said, represents more of an outlier among “peer countries” than a standard.”Denmark’s schedule reflects a set of choices made in a small, highly homogeneous country with a centralized health care system that guarantees universal access to care, low baseline disease prevalence, and strong social infrastructure,” the group wrote.”Those conditions do not apply to the United States, not even close.”- ‘More confusing for parents’ -Senator Bill Cassidy, whose deciding vote confirmed Kennedy’s controversial appointment as health chief last year, said that “changing the pediatric vaccine schedule based on no scientific input on safety risks and little transparency will cause unnecessary fear for patients and doctors.”The Republican, himself a doctor, said doing so would “make America sicker.”States have the authority to mandate vaccinations, but generally CDC recommendations wield significant influence over state policies.US officials have said that access as well as insurance coverage of vaccines should remain in place, even for shots not broadly recommended by the federal government.”All vaccines currently recommended by CDC will remain covered by insurance without cost sharing,” said Mehmet Oz, the administrator of the federal health insurance programs. “No family will lose access. This framework empowers parents and physicians to make individualized decisions based on risk, while maintaining strong protection against serious disease.”But public health authorities warned that the changes would only sow doubt and confusion, especially as vaccine skepticism has mushroomed in the wake of the pandemic.O’Leary said the shift “just makes things more confusing for parents and clinicians.””Tragically, our federal government can no longer be trusted” to provide vaccine recommendations, he added.