Pétards, boules puantes et french cancan: une Nuit du bien commun mouvementée à Paris

Les célèbres Folies Bergère accueillaient un gala de charité pas comme les autres jeudi soir: la Nuit du bien commun, fondée par le milliardaire conservateur Pierre-Edouard Stérin. Comme à chaque édition, des manifestants ont protesté contre cet événement selon eux “lié à l’extrême droite”.Sur scène, un huissier en costume rouge harangue les donateurs, accompagné d’un poussin jaune en guise de mascotte. Dans la rue, des manifestants s’égosillent pour conspuer les “milliardaires” et les “fachos”. Entre ces deux mondes, quelques dizaines de CRS dissuadent toute tentative d’intrusion dans le fameux théâtre parisien.Certains ont manifestement réussi à déjouer la vigilance des organisateurs. “Des attardés avec des boules puantes”, lance un des animateurs de la soirée, tandis l’on ouvre les portes pour aérer la salle. Mais rien n’arrête la levée de fonds, les dons pleuvent par dizaines de milliers d’euros.Pas même lorsque dehors résonnent pétards et feux d’artifices tirés par quelques opposants grimpés sur le toit du bâtiment. En accrochant, au passage, une banderole “Paris antifa” noire et blanche sur l’enseigne du prestigieux cabaret.En catastrophe, les vigiles rentrent barrières, poteaux et cordons dans le hall envahi par les fumigènes, tandis que des policiers casqués s’élancent pour repousser les opposants. Les talkies-walkies grésillent, les agents de sécurité s’affairent en tous sens pour sécuriser les issues.A l’intérieur, la fête continue, des danseuses en robes à froufrous tricolores entament un french cancan qui ravit les quelque mille spectateurs déjà chauffés à blanc. “Il y en a qui essaient de saboter cette soirée, mais on ne lâchera rien”, s’époumone l’huissier en rouge, avant de faire huer les fauteurs de trouble.Le spectacle doit continuer, les présentations d’associations s’enchainent: pour les “personnes atteintes d’autisme”, les “jeunes en milieu rural”, les “vacances de familles défavorisées” ou encore les “chiens d’assistance” pour “l’inclusion” des personnes handicapées. Toutes déductibles des impôts, toutes sélectionnées par la Nuit du bien commun.- “Des gens extrêmement riches” -Le concept, lancé en 2017, a déjà permis de lever plus de 28 millions d’euros – dont 8 millions cette année – pour 550 associations. “Elles sont toutes d’intérêt général, je vous mets au défi d’en trouver qui sont politisées”, affirme Stanislas Billot de Lochner, co-fondateur aux côtés notamment de Pierre-Edouard Stérin.Ce dernier, entré dans le champ politique depuis la révélation l’an dernier de son projet Périclès visant à “promouvoir” des “valeurs libérales et conservatrices”, a quitté cet été le conseil d’administration de la Nuit du bien commun. Mais en reste un des mécènes, au travers d’une autre structure portant un nom similaire, le Fonds du bien commun.Des liens pas totalement rompus, donc, qui sont la principale motivation des manifestants désormais systématiquement mobilisés contre ces événements, comme à Dijon mardi soir. Une pression qui pousse certaines associations à s’en retirer, comme à La Rochelle en septembre, voire à annuler des dates comme à Aix-en-Provence en octobre.”Il faut combattre l’extrême droite sur son terrain”, justifie Léo, 25 ans, croisé en début de soirée parmi la petite foule massée dans une rue étroite. Pour cet étudiant en sciences sociales, “la liberté d’expression a des limites, quand ils s’organisent pour développer l’homophobie et le racisme”.Sous les drapeaux de la CGT, SUD, LFI et Attac, ils sont 350 (selon une source policière) à scander “pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans nos quartiers” et “tout le monde déteste les milliardaires”.Slogans qui traduisent une inquiétude face “une extrême droite devenue puissante” avec l’aide de “gens extrêmement riches qui soutiennent une idéologie de la haine et de la division”, martèle Emmanuelle Jollet, co-responsable du syndicat FSU dans la capitale.Une dimension politique qui échappe à la plupart des participants. Comme Bruno, 55 ans, venu de Loire-Atlantique pour “voir du beau, du positif” et “de l’altruisme”. Et si un milliardaire investit sa fortune dans une bataille politico-culturelle, “je ne vois pas du tout où est le problème”, dit-il, “il fait ce qu’il veut de son argent”.

New Trump strategy vows shift from global role to regional

President Donald Trump’s administration said in a long-awaited new strategy document Friday that the United States will shift from its historic global role toward increasing dominance in Latin America and vigorously fighting migration.The national security paper, meant to flesh out Trump’s norms-shattering “America First” worldview, signals a sharp reorientation from longstanding US calls to refocus on Asia, although it still identifies China as a top competitor.The strategy also brutally criticized allies in Europe and said that the United States will champion opponents to European Union-led values, including on immigration.Breaking with decades of attempts to be the sole superpower, the strategy said that the “United States rejects the ill-fated concept of global domination for itself.”It said that the United States would also prevent other powers from dominating but added: “This does not mean wasting blood and treasure to curtail the influence of all the world’s great and middle powers.”The strategy called for a “readjustment of our global military presence to address urgent threats in our Hemisphere, and away from theaters whose relative import to American national security has declined in recent decades or years.”The strategy speaks in bold terms of pressing US dominance in Latin America, where the Trump administration has been striking alleged drug traffickers at sea, intervening to bring down leftist leaders including in Venezuela, and loudly seeking to take charge of key resources such as the Panama Canal.The strategy cast Trump as modernizing the two-century-old Monroe Doctrine, in which the then young United States declared Latin America off-limits to rival powers, then from Europe.”We will assert and enforce a ‘Trump Corollary’ to the Monroe Doctrine,” it said.- Championing Europe ‘resistance’ -Trump has sharply reversed many longstanding US principles since returning to office in January.He rose to political prominence demanding sweeping curbs on immigration to the United States, fanning fears that the white majority was losing its status, and since taking office has ordered drastic and high-profile raids to deport undocumented people.”The era of mass migration must end. Border security is the primary element of national security,” the strategy said.The strategy made clear that the United States under Trump would aggressively pursue similar objectives in Europe, in line with far-right parties that have made strong gains in much of the continent.In extraordinary language in speaking of close allies, the strategy said: “Cultivating resistance to Europe’s current trajectory within European nations.”Germany quickly hit back, saying that it does not need “outside advice.”The strategy pointed to Europe’s lower share of the global economy — which is the result largely of the rise of China and other emerging powers — and said: “This economic decline is eclipsed by the real and more stark prospect of civilizational erasure.”Should present trends continue, the continent will be unrecognizable in 20 years or less.”As Trump seeks an end to the Ukraine war that would likely favor Russia gaining territory, the strategy accused Europeans of weakness and said the United States should focus on “ending the perception, and preventing the reality, of NATO as a perpetually expanding alliance.”- Less on Middle East and Africa -The strategy paid comparatively little attention to the Middle East, which has long consumed Washington.Pointing to US efforts to increase energy supply at home and not in the oil-rich Gulf, the strategy said: “America’s historic reason for focusing on the Middle East will recede.”The paper said it was a US priority for Israel to be secure, but stopped short of the fulsome language on Israel used even in the first Trump administration.On China, the strategy repeated calls for a “free and open” Asia-Pacific region but focused more on the nation as an economic competitor.After much speculation on whether Trump would budge on Taiwan, the self-ruling democracy claimed by Beijing, the strategy made clear that the United States supports the decades-old status quo, but called on allies Japan and South Korea to contribute more to ensure Taiwan’s defense from China.The strategy predictably puts little focus on Africa, saying the United States should transition away from “liberal ideology” and an “aid-focused relationship” and emphasize goals such as securing critical minerals.

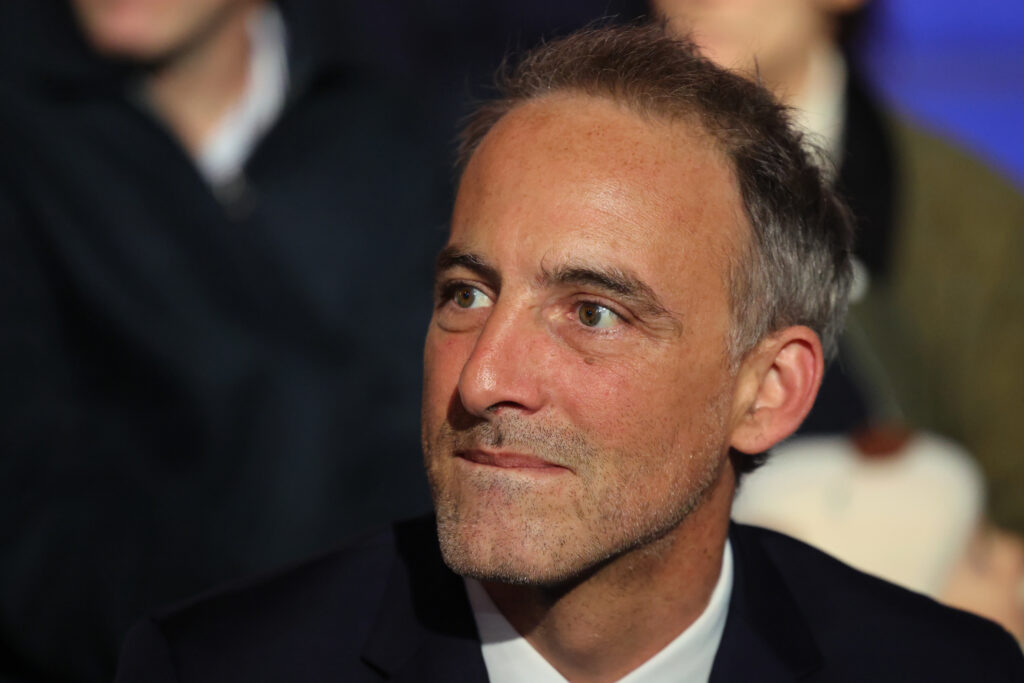

“Personne ne me débranchera”, affirme Raphaël Glucksmann

Le leader de Place publique Raphaël Glucksmann a assuré vendredi sur RTL que “personne ne (le) débranchera”, après la Une de l’hebdomadaire Marianne évoquant cette option, à la suite d’une prestation télévisée décevante. “Personne ne me débranchera de la lutte que j’ai lancée, une lutte qui vise à éviter que la France bascule dans le camp de Orban, de Poutine, de Trump, en élisant un président du Rassemblement national, une lutte contre l’extrême droite”, a-t-il asséné.Marianne a titré jeudi “faut-il débrancher Raphaël Glucksmann?”, et plusieurs autres médias se sont interrogés sur la capacité de l’eurodéputé à se lancer dans la course à la présidentielle. Après s’être fait discret dans les médias sur les sujets nationaux ces derniers mois, il a paru en difficulté face à un panel de Français lors d’ une intervention sur LCI fin novembre.Regrettant que “beaucoup” de ses adversaires politiques, mais aussi dans sa famille politique “passent leur temps à taper” sur lui, l’eurodéputé a souligné que lui-même “ne se trompait pas de cible”.”Personne ne me débranchera de cette quête d’une France qui renoue avec sa grandeur, qui renoue avec son esprit de liberté et de conquête, qui fait face à ses responsabilités historiques et qui retrouve un destin”, a encore martelé celui qui n’a pas encore fait acte de candidature pour 2027.”On ne sait pas encore qui sera candidat à la présidentielle mais ce qui est certain, c’est que nous n’avons pas le droit de rater le rendez-vous”, a-t-il assuré, disant vouloir que “la social-démocratie et l’écologie soient la digue qui empêche la bascule” à l’extrême droite. Sur Facebook, la veille, il avait déjà répondu à Marianne, affirmant que ce qui compte pour lui, “ce n’est pas ce que dit en off X ou Y. Ou les considérations tactiques des uns ou des autres”.

India’s regulator withdraws pilot rest policy after IndiGo chaos

India’s aviation watchdog has rolled back its new policy of weekly rest for pilots, reports said Friday, after chaos caused by hundreds of flight cancellations by the country’s biggest airline, IndiGo.Airports across India have been in disarray since Monday, with the private carrier blaming the disruption on “unforeseen operational challenges”.On Thursday, IndiGo admitted to aviation regulators that “misjudgment and planning gaps” in adapting to new rules led to the operational meltdown, even though it had two years to prepare for the switch.The new rules came into effect last month with the aim of giving pilots more rest periods to enhance passenger safety.The Directorate General of Civil Aviation on Friday said it was withdrawing the new “weekly rest” policy immediately, the English-language Hindustan Times and other media reported. IndiGo, which cancelled all domestic flights Friday from New Delhi and Chennai, apologised for “the immense inconvenience and distress” caused to travellers. The airline, which commands 60 percent of India’s domestic market, operates over 2,000 flights a day.Passengers vented their anger online Friday, including Singapore’s ambassador to India, Simon Wong, who said he was “lost for words”. “I joined the tens of thousands of passengers stranded by #Indigo… My sincere apologies to my young staff waiting for me to attend his #shaadi (wedding). Lost for words,” a post on the embassy’s official X handle said.A passenger at Delhi airport told broadcaster NDTV that he had no update from the airline for the last 12 hours.Prime Minister Narendra Modi’s main opponent, Rahul Gandhi from the Congress party, blamed the fiasco on the government’s “monopoly model”. “Once again, it’s ordinary Indians who pay the price – in delays, cancellations and helplessness. India deserves fair competition in every sector, not match-fixing monopolies,” he said in a post on X. The crisis is one of the biggest challenges faced by the no-frills airline, which has built its reputation on punctuality. Last week, 200 IndiGo planes were affected when Airbus issued an alert for an urgent upgrade for 6,000 aircraft worldwide. India is one of the world’s fastest growing aviation markets, hitting 500,000 daily flyers last month for the first time.