“Nourrir, pas empoisonner”: les chefs se mobilisent contre la loi Duplomb

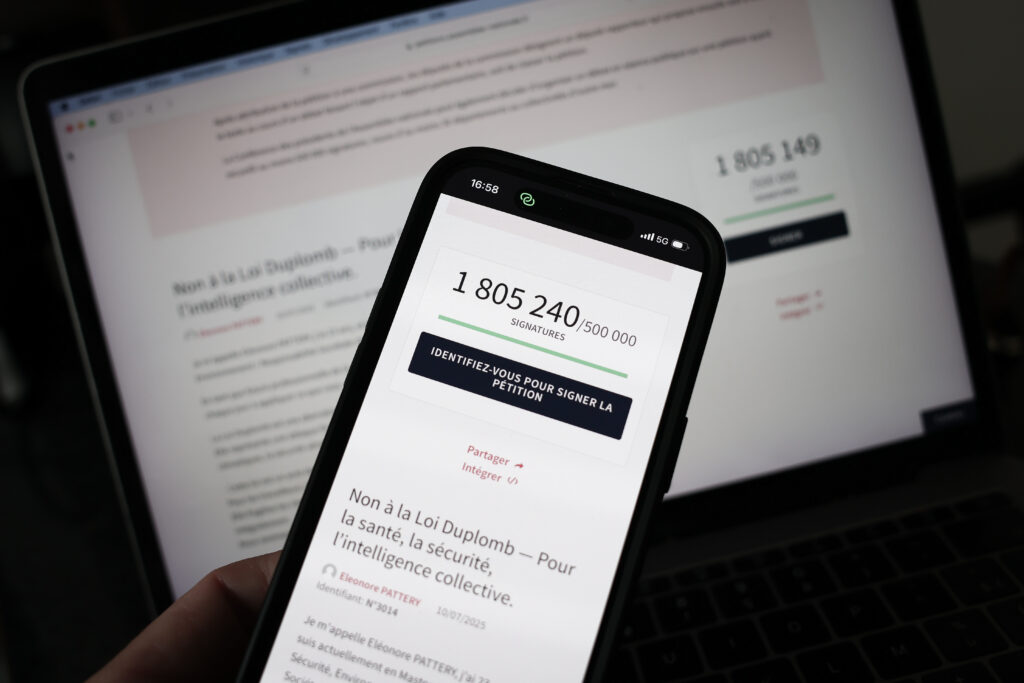

Au nom de la défense des terroirs et de la qualité de leurs produits, la mobilisation s’amplifie en cuisine pour le retrait de la loi Duplomb, au sein d’une profession qui rechigne souvent à exposer ses opinions politiques.Tout est parti début juillet d’une photo d’un pré d’herbes sauvages du Mont Mézenc (Haute-Loire), postée sur Instagram par le très discret chef trois étoiles Jacques Marcon… Accompagnée d’un texte cinglant, adressé au sénateur Laurent Duplomb, rapporteur de la loi éponyme. “Avec cette loi, vous vous êtes érigé en porte-parole de l’industrie agroalimentaire qui privilégie une agriculture intensive et néfaste pour les générations futures”, a écrit le chef.La loi Duplomb prévoit notamment la réintroduction à titre dérogatoire de l’acétamipride, pesticide de la famille des néonicotinoïdes – interdit en France mais autorisé en Europe. Plus de 1,8 million de Français ont déjà signé une pétition demandant son retrait.Le texte du chef Marcon a été largement partagé par des restaurateurs sur les réseaux sociaux. – “Coup de massue” -Parmi ceux qui ont fait savoir leur opposition, Glenn Viel, 45 ans, chef trois étoiles et jury de “Top Chef”. “Je ne comprends pas (cette loi)”, affirme-t-il à l’AFP, dénonçant “les pesticides qui polluent notre terre” alors que “l’alimentation a une grande part (de responsabilité) dans les cancers”. “On a la capacité de mettre des milliards dans la défense de notre pays. Et c’est normal”, poursuit-il. “Est-ce qu’on ne pourrait pas trouver un milliard ou deux pour nos agriculteurs, pour les aider à faire cette transition (écologique)?”Pour Marie-Victorine Manoa, jeune cheffe trentenaire, autrice et chroniqueuse dans l’émission “Très très bon!”, cette loi a été un “coup de massue”. “Cuisiner des produits médicamentés et stériles n’excite personne”, grince celle qui appelle à la “rébellion générale”.Après la prise de parole du chef Marcon, une tribune, publiée jeudi dans Le Monde, a été lancée pour fédérer les mécontents de la profession, à l’initiative de l’entreprise Ecotable qui accompagne les restaurateurs vers plus d’éco-responsabilité. Elle réunit déjà près de 400 signatures, des étoilés aux cantines, en passant par des bistrots et des collectifs de restaurateurs-paysans.Intitulée “Nous faisons ce métier pour nourrir, pas pour empoisonner”, elle dit l’inquiétude des restaurateurs face à la qualité des produits servis et demande le retrait de la loi Duplomb.”Nous avons bien conscience des difficultés que rencontrent les producteurs français au quotidien”, nuance le texte, qui reconnaît des agriculteurs “tiraillés par la rentabilité de leur métier et les demandes citoyennes croissantes à sortir du productivisme”.- “Inaction” -Un sursaut encore timide mais rare, dans un milieu qui met en avant la qualité des produits et les circuits courts mais peu prompt à se mobiliser comme lors de la crise des agriculteurs, en 2024.Les chefs “sont des personnes qui ne prennent pas souvent la parole mais l’alimentation, c’est leur quotidien”, explique Fanny Giansetto, fondatrice d’Ecotable.”Nous les restaurateurs, on est plutôt des besogneux, on ferme notre gueule et on avance. Mais à un moment, il faut taper du poing sur la table”, estime Glenn Viel.Versant dans l’autocritique, Jacques Marcon se dit “aussi responsable de cette loi rétrograde” et prêt à devenir “un vrai militant de la cause agricole et de la cause environnementale”. Mais il enjoint aussi tout un milieu “à se remettre en question”, à “aider” les agriculteurs. Celui qui revendique son lien avec le monde paysan déplore certaines pratiques comme certains chefs qui font pression sur les prix ou l’abandon de races bovines comme la salers, au profit du japonais Wagyu par exemple, ou du boeuf australien. Mais, selon lui, la jeune génération a davantage “envie de changer le monde”.