AFP World

Aux Etats-Unis, la “colère” des personnes autistes face à la rhétorique de Trump

William Barnett avait lancé sa chaîne YouTube pour montrer son talent musical. Mais face aux discours intempestifs de Donald Trump sur l’autisme, il l’utilise désormais aussi pour dénoncer les propos du président américain et de son ministre de la Santé Robert Kennedy Jr.”Ca a conduit beaucoup de personnes autistes à croire qu’elles avaient un problème et n’avaient pas vraiment leur place dans la société”, constate ce compositeur de 29 ans qui présente lui-même un trouble du spectre autistique. “Je me demande juste s’ils nous considèrent pas tous comme des pions”, confie-t-il depuis son appartement du quartier Queens, à New York.Donald Trump et le vaccinosceptique Robert Kennedy Jr., qui qualifient l’autisme d'”horreur” ou de “crise” sanitaire, ont avancé, à contrecourant du consensus scientifique, qu’il pourrait être lié aux vaccins ou au paracétamol.Pour M. Barnett, ces propos ne font qu’alimenter la peur chez les parents et stigmatiser les personnes comme lui.- “Deuxième famille” -L’autisme est un trouble du neurodéveloppement au spectre très large, qui se caractérise par des difficultés variées de la communication, du comportement et des interactions sociales.Selon l’Organisation mondiale de la santé, une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux en est probablement à l’origine. Les cas ont augmenté ces dernières décennies aux Etats-Unis et dans d’autres pays occidentaux, principalement en raison de l’amélioration des méthodes de diagnostic, selon les spécialistes.William Barnett a été diagnostiqué vers l’âge de 3 ans. En grandissant, “je n’arrêtais pas de me demander à quoi ressemblerait ma vie si j’avais été neurotypique”, c’est-à-dire avec un fonctionnement neurologique considéré comme classique, confie-t-il. “Je voulais juste être normal”.Adulte, diplômé et vivant de sa passion, il y voit plutôt un atout, notamment avec sa “deuxième famille” dans l’association new-yorkaise Autistic Adults NYC.Dirigée par des adultes autistes, elle a récemment participé à une marche des fiertés dédiées aux personnes en situation de handicap.Présent dans le cortège, Sebastian Bonvissuto, 26 ans, se dit “en colère” et “frustré” par l’administration Trump: “On nous traite comme si on ne comptait pas dans la société”.”C’est difficile”, abonde Maryum Gardner, 26 ans, également présente, pour qui ces propos sont “dangereux”. “Peu importe qui vous êtes”, insiste-t-elle, “vous méritez d’être traité comme un être humain”.- “Pas une tragédie” – Pour eux comme pour d’autres personnes rencontrées par l’AFP, le gouvernement américain devrait travailler à mieux financer les services d’aide aux personnes autistes s’il souhaite réellement améliorer les choses.Tout en reconnaissant que nombre de personnes souffrent de difficultés bien plus prononcées que les siennes, William Barnett insiste sur le risque d’une “hypergénéralisation” de l’autisme par l’administration Trump.Le trouble est en effet très large, certaines personnes ayant besoin de soins et d’aide importante toute leur vie, tandis que d’autres sont capables de vivre de façon autonome.”Mes difficultés vont au-delà de ce que vous voyez à l’écran ou de la façon dont je me présente en public”, dit-il, se disant pour autant très chanceux car il a bénéficié d’années de thérapies de langage et d’ergothérapie, ainsi que de cours de socialisation.M. Barnett a notamment travaillé avec Elizabeth Laugeson, professeure de psychiatrie à l’Université de Californie à Los Angeles.Pour cette spécialiste, la rhétorique employée par la Maison Blanche à propos de l’autisme est centrée sur l’idée de “guérison” et rappelle un “passé sombre”.”Nous avons fait beaucoup de progrès, et maintenant j’ai l’impression que nous faisons marche arrière”, regrette-t-elle auprès de l’AFP.”L’autisme n’est pas une tragédie ni quelque chose à réparer pour beaucoup de gens”, explique-t-elle. “C’est une différence neurodéveloppementale” qui “fait partie de la diversité humaine”.

Les premiers pas hésitants de jeunes Russes appelés au service militaire

Grégory retire ses écouteurs et s’apprête à entrer dans un centre d’incorporation à Moscou. Le service militaire ? Pour lui, ce n’est pas un prélude à un contrat pour combattre en Ukraine. Même si c’est un premier pas dans l’armée.En ce matin pluvieux, le jeune homme de 22 ans est venu dans le nord de Moscou “chercher la décision” de l’état-major qui lui dira s’il doit, oui ou non, effectuer son service militaire obligatoire, d’une durée d’un an en Russie.Il fera peut-être partie des 135.000 jeunes hommes âgés de 18 à 30 ans que la Russie compte recruter dans le cadre de sa campagne de conscription d’automne entamée le 1er octobre. La campagne de printemps avait eu pour objectif de recruter 160.000 hommes, et celle d’automne 2024, 133.000 hommes. Grégory dit avoir passé plusieurs mois en tant qu’infirmier bénévole “à la frontière” entre la Russie et l’Ukraine, où des bombardements ont lieu fréquemment. Il a déjà vu des blessés de guerre.Alors, signer un contrat avec l’armée, c’est non. “Vous comprenez ce qu’est la mort d’êtres humains?”, demande-t-il de façon rhétorique, en refusant de donner son nom de famille, comme tous les jeunes Russes interrogés par l’AFP. En Russie, les conscrits sont cantonnés à des tâches subalternes et, selon l’armée, ne sont pas déployés contre les troupes ukrainiennes. Depuis le lancement de l’opération militaire en Ukraine en février 2022, certains d’entre eux se sont toutefois retrouvés au combat lors d’incidents isolés, notamment après l’attaque surprise de Kiev contre la région russe de Koursk en août 2024.Mais si la conscription ne signifie pas aller à la guerre, à l’issue de son service militaire, un jeune appelé rejoint la réserve et peut être mobilisé, plus tard, pour combattre.Les plus de 300.000 réservistes russes enrôlés pour aller en Ukraine, lors d’une vague de mobilisation à l’automne 2022, étaient tous d’anciens conscrits.Fin octobre, le ministère de la Défense a également annoncé avoir préparé un projet de loi permettant le déploiement de réservistes pour sécuriser des infrastructures en Russie, notamment énergétiques et de transport. Ces sites ont été visés par des attaques ukrainiennes ces dernières semaines. – Modernisation -Pour l’heure, les autorités russes privilégient néanmoins toujours des recrutements sur la base du volontariat, plutôt qu’une mobilisation obligatoire, en promettant d’importants salaires et des avantages sociaux à ceux qui s’engagent dans l’armée.Des promesses qui peuvent également être faites aux conscrits à la fin de leur service. Des ONG affirment qu’ils peuvent être soumis à des incitations, voire à des pressions, pour signer un contrat avec l’armée. Cette dernière affirme pour sa part qu’il est “interdit de forcer (les conscrits) à signer un contrat”. Et de donner sur son site l’adresse du bureau du procureur militaire à contacter en cas de “coercition”.Depuis 2022, le nombre de conscrits appelés chaque année a augmenté sensiblement et les autorités russes entreprennent de moderniser leur système de recrutement.En 2024, elles ont créé une base de données numériques pour centraliser et garder à jour les informations sur la situation militaire des citoyens et remplacer les registres physiques, souvent incomplets, hérités de la période soviétique.L’armée a également commencé récemment à envoyer aux conscrits des notifications numériques, plus contraignantes que les convocations papier délivrées à domicile, que les Russes ont longtemps pu ignorer, notamment en changeant d’adresse, pour éviter d’être enrôlés.- Exemptions -Des exemptions et des reports existent toujours, pour les étudiants notamment, ou des raisons médicales.Viatcheslav (prénom modifié) ne sait pas s’il sera déclaré apte. Rencontré devant un centre d’incorporation moscovite, il dit souffrir d'”asthme sévère”. Quant à un éventuel contrat avec l’armée pour aller en Ukraine, “j’en doute. J’ai un ami qui a été pris et ça ne me tente pas. Il est revenu blessé”. Selon Moscou, plus de 700.000 militaires russes sont déployés sur le front ukrainien, où la Russie a mobilisé d’énormes moyens humains et matériels, tout en subissant des pertes non négligables.Anton, 18 ans, est certain d’une chose: il ne va pas les rejoindre.L’apprenti-cuisinier est venu à son centre d’incorporation de Vladimir, une ville à 180 km à l’est de Moscou, pour demander un report, le temps de finir ses études. Le service est “un devoir”, explique celui qui ne se dit toutefois “pas fan de ce qui est militaire” et affirme ne pas connaître “les raisons” pour lesquelles la guerre en Ukraine a commencé.Un peu plus loin, Maxime, 18 ans et adepte de fitness, explique que le service “commence dans les prochaines semaines” pour lui. Après son année à l’armée, il ne se voit pas non plus signer pour aller en Ukraine. “Peut-être que je tenterai ma chance à la Rosgvardia”, la garde nationale russe, qui est également déployée à l’arrière du front en Ukraine, dit-il.

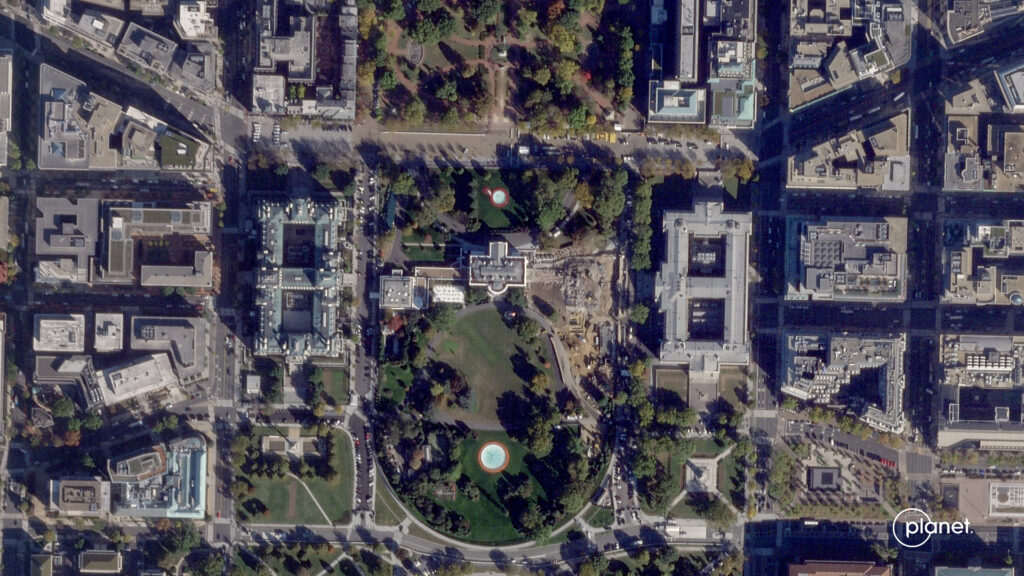

Trump prépare sa salle de bal: la démolition de l’aile est de la Maison Blanche terminée

Les ouvriers travaillant sur le chantier de la Maison Blanche ont achevé de démolir l’aile est du bâtiment, qui sera remplacée par une salle de bal à 300 millions de dollars voulue par Donald Trump, selon des images satellites datées de jeudi consultées par l’AFP.Avec la destruction complète de cette partie de l’un des plus célèbres bâtiments au monde, les travaux ont pris une ampleur inattendue et beaucoup plus importante qu’annoncé initialement par le président américain. Lorsqu’il avait dévoilé les plans en juillet, il avait assuré que la future salle de bal “n’affecterait pas le bâtiment actuel” et qu’elle se trouverait “à proximité, mais sans le toucher”.Après le début des travaux cette semaine, le magnat de l’immobilier avait confirmé qu’il entendait finalement “abattre vraiment” l’aile orientale, tout en laissant “certaines parties”. Mais les images transmises à l’AFP par la société américaine d’imagerie par satellite Planet Labs PBC montrent qu’elle a été intégralement démolie: un amas de décombres gris et brun s’élève désormais à la place de l’ancienne “East Wing”, qui hébergeait notamment les bureaux de la Première dame.La White House Historical Association, une organisation indépendante, a assuré, dans un email vu par l’AFP, que “les objets historiques ont été préservés et conservés”.Donald Trump a par ailleurs chiffré mercredi le coût des travaux à 300 millions de dollars, bien plus que les 200 millions annoncés à l’origine, et que les 250 millions évoqués il y a encore quelques jours par la Maison Blanche.La porte-parole de l’exécutif, Karoline Leavitt, a confirmé à un journaliste de l’AFP lors d’un point presse le montant de 300 millions tout en assurant que le chantier “ne coûterait pas un centime aux contribuables”.Le président avait annoncé qu’il contribuerait personnellement au financement de la nouvelle salle de bal, qui servira à accueillir des dîners officiels et d’autres grands événements, avec de “généreux patriotes et de superbes entreprises”.La Maison Blanche a communiqué jeudi à l’AFP la liste des donateurs. Elle comprend notamment les géants de la technologie Amazon, Apple, Google et Meta, ainsi que le poids lourd de la défense Lockheed Martin.Parmi les donateurs individuels figurent la famille du ministre du Commerce de Donald Trump, Howard Lutnick, ainsi que les jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss, rendus célèbres par le film “The Social Network” sur la naissance de Facebook.

Au Pérou, les chauffeurs de bus risquent leur vie sous la menace des gangs

Marco Antonio Huaman, un chauffeur de bus de 49 ans, faisait le plein dans l’un des quartiers les plus pauvres de Lima lorsqu’il a failli être tué. Un homme est monté à bord et lui a tiré dessus.Après l’attaque, qui l’a blessé à la jambe, le tireur lui a lancé un message destiné à sa compagnie: “Vous nous contactez ou la prochaine fois je fais un mort”, raconte-t-il à l’AFP. Les compagnies de bus doivent verser chaque mois une somme d’argent aux bandes qui les rackettent. Celles qui refusent s’exposent à des représailles: les criminels envoient des tueurs à gages pour s’en prendre aux chauffeurs.Une crise de l’insécurité touche tout le pays et plus particulièrement la capitale de 10 millions d’habitants. Elle a précipité, le 10 octobre, la destitution de la présidente Dina Boluarte, sur fond de manifestations qui ont fait des dizaines de blessés parmi les policiers et les protestataires. Le gouvernement intérimaire de José Jeri a décrété l’état d’urgence depuis mercredi à Lima et dans sa périphérie, et déployé l’armée dans les rues.Dans la capitale Lima, au moins 102 homicides liés à l’extorsion ont été recensés en 2024. Les conducteurs de mototaxis et de bus en ont été les principales victimes, selon Indaga, un observatoire rattaché au ministère de la Justice.Selon le principal syndicat des transporteurs Anitra, près de 50 chauffeurs ont été assassinés depuis janvier à Lima et sa périphérie.La précarité et l’emploi informel, qui touche 70% des travailleurs au Pérou, sont exploitées par les groupes criminels, qui recrutent pour une bouchée de pain des jeunes issus des milieux les plus modestes.Chauffeur de bus “c’est le métier le plus risqué ici”, déplore Marco Antonio Huaman, en montrant une vidéo de l’attaque, survenue le 23 septembre, où on le voit allongé et ensanglanté sur le plancher du bus.L’homme reçoit dans sa maison du quartier de San Juan de Lurigancho, où il se remet de ses blessures.- “Peur” -Le silence règne dans les gares routières. Son entreprise, Santa Catalina, a refusé de s’exprimer.Les attaques ont lieu le plus souvent la nuit, sans avertissement, parfois même devant les passagers.”Tu vis dans la peur. Cela te provoque de l’anxiété, voire de la dépression”, confie le chauffeur, qui ne prévoit pas de reprendre son travail.Ces derniers mois, deux autres conducteurs de sa compagnie ont été pris pour cibles et blessés.Face à cette flambée de violence, nombreux sont ceux qui souhaitent abandonner la profession, mais les options sont limitées.”J’ai pensé démissionner”, confie David, 48 ans, qui préfère taire son nom par crainte de représailles. “Mais j’ai besoin de cet argent”, ajoute-t-il au volant de son bus.Il travaille environ 14 heures par jour pour un salaire d’environ 25 dollars, qui servent à subvenir aux besoins de sa compagne et de ses deux enfants.Les deux chauffeurs partagent la même crainte: ne pas rentrer vivants chez eux.Lorsqu’il a été pris pour cible, Marco Antonio Huaman a prié Dieu de veiller sur ses enfants s’il ne s’en sortait pas, raconte-t-il, les larmes aux yeux. Il confie être depuis en proie à la paranoïa et rêver de vivre dans un pays où le gouvernement mène une politique de grande fermeté contre le crime organisé.”Je préférerais vivre au Salvador, dans le pays de (Nayib) Bukele, parce que je crois que c’est aujourd’hui le pays le plus sûr”, affirme-t-il.Ici, “on te tue pour 20 soles (5 dollars)”, déplore-t-il, disant qu’il aimerait monter un petit commerce, mais craint les racketteurs qui ciblent aussi ce secteur.David, lui, raconte que sa fille de cinq ans pleure quand il part travailler. Il aimerait partir vivre dans un autre pays, mais son salaire ne le lui permet pas.Entre janvier et septembre, la police a enregistré 20.705 plaintes pour extorsion, soit une hausse de près de 29% en un an.